L'AUTISME DÉMYSTIFIÉ.

Imaginez recevoir à la naissance, comme tout le monde, un kit de survie pour apprendre à naviguer dans la vie sociale. Puis, 39 ans plus tard, vous découvrez que le kit que vous aviez reçu appartenait à une autre planète. Votre vie fait soudainement du sens. Bienvenue sur cette page dédiée à l’autisme, raconté à travers les yeux d’une personne autiste diagnostiquée à l’âge adulte.

L'ABC du spectre vu par une autiste

Aidez-moi à atteindre les 1000 visites en partageant le lien de ce site !

Au Canada, plus de 2% de la population reçoit au cours de sa vie un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Ce chiffre est en constante augmentation, notamment du fait d’une meilleure détection ainsi que de l’élargissement des critères diagnostiques.

Vivre avec l’autisme présente des défis, non seulement en raison des caractéristiques propres à cette condition, mais aussi à cause des environnements souvent inadaptés et des préjugés persistants.

Cette page personnelle vise à présenter un ABC de l’autisme par une personne directement concernée, avec l’appui de quelques données scientifiques. Le format « une page » est volontaire, l’objectif est une introduction au sujet pour éveiller votre curiosité.

QUI SUIS-JE ?

Je m’appelle Jane et j’habite à Montréal. Je travaille dans le domaine scientifique depuis plus de 10 ans. J’ai toujours ressenti un sentiment profond de solitude et de décalage par rapport aux autres, comme si mon mode de fonctionnement différait du leur. Parallèlement, en tant que mère d’un ado de 13 ans, j’ai été confrontée à des défis parentaux intenses. J’ai longtemps expliqué tous ces défis par le fait que j’ai grandi dans un système de protection de l’enfance, avec de multiples traumas. Puis, j’ai fini par comprendre l’origine principale de ces difficultés : mon fils et moi sommes autistes.

En 2022, nous avons tous deux reçu un diagnostic officiel. Cette période a été marquée par un tourbillon d’émotions, oscillant entre le deuil d’une vie « normale » et la clarté identitaire accompagnée d’un sentiment de soulagement. L’annonce à mon entourage a parfois été difficile, en raison des stéréotypes sur l’autisme. Je n’en ai voulu à personne. Après tout, l’école ne nous apprend pas à interagir avec les personnes différentes. Cela a été d’autant plus difficile que, vivant aussi avec une maladie génétique « visible », j’ai observé un net décalage entre les réactions aux troubles « mentaux » et celles aux affections « physiques ». Cela m’a fait réaliser que je pouvais jouer un rôle dans la sensibilisation.

Je vous parlerai davantage de mon parcours dans un livre à paraitre en 2025.

LES OBJECTIFS DE CET ABC DU SPECTRE

Faciliter la compréhension de l’autisme auprès des proches, collègues et professionnels de la santé et des services sociaux.

Offrir un outil concret aux personnes autistes ayant un profil similaire au mien, pour les aider à expliquer leur différence.

Contribuer à faire évoluer les stéréotypes sur l’autisme en proposant un témoignage personnel au féminin, parfois loin des idées reçues.

Je ne vise pas à parler au nom d’une communauté. Je n’exprime qu’un point de vue, basé sur mon expérience et agrémenté de quelques données scientifiques. Si vous vous reconnaissez personnellement dans cette page, je vous invite à continuer vos recherches et consulter au besoin un professionnel de la santé.

AVANT DE COMMENCER

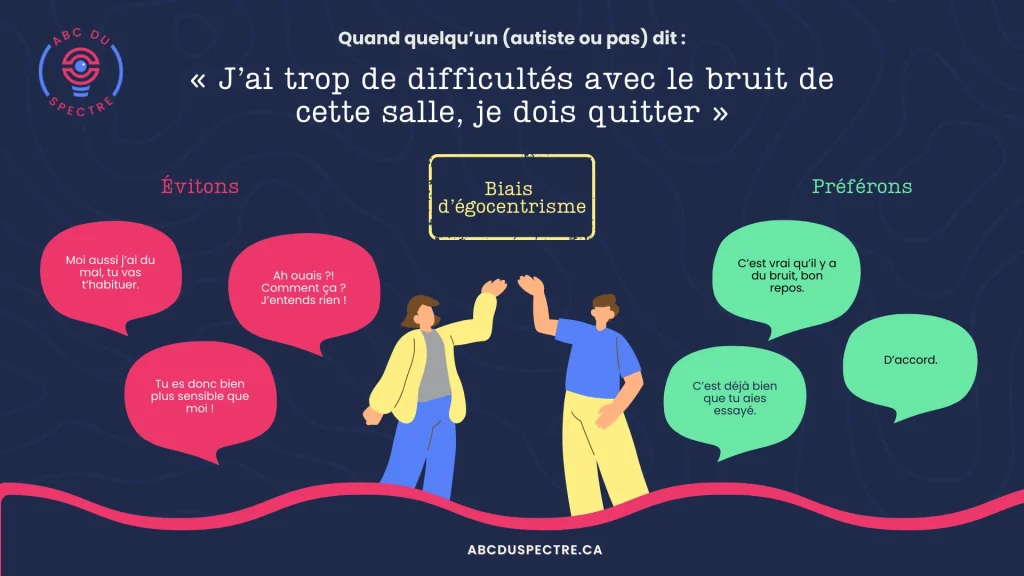

- Ce biais cognitif se manifeste lorsque nous évaluons les expériences des autres à travers le prisme de nos propres expériences personnelles, en supposant que ce qui est vrai pour nous l’est également pour eux. Cela peut mener à sous-estimer la diversité et la complexité des expériences vécues par les autres.

- Par exemple, lorsqu’une personne non-autiste (dite neurotypique) entend parler des difficultés de communication d’une personne autiste, elle pourrait répondre : « Moi aussi, j’ai du mal à comprendre les signaux non verbaux parfois », sans réaliser que l’impact et la fréquence de ces difficultés sont plus importants pour une personne autiste.

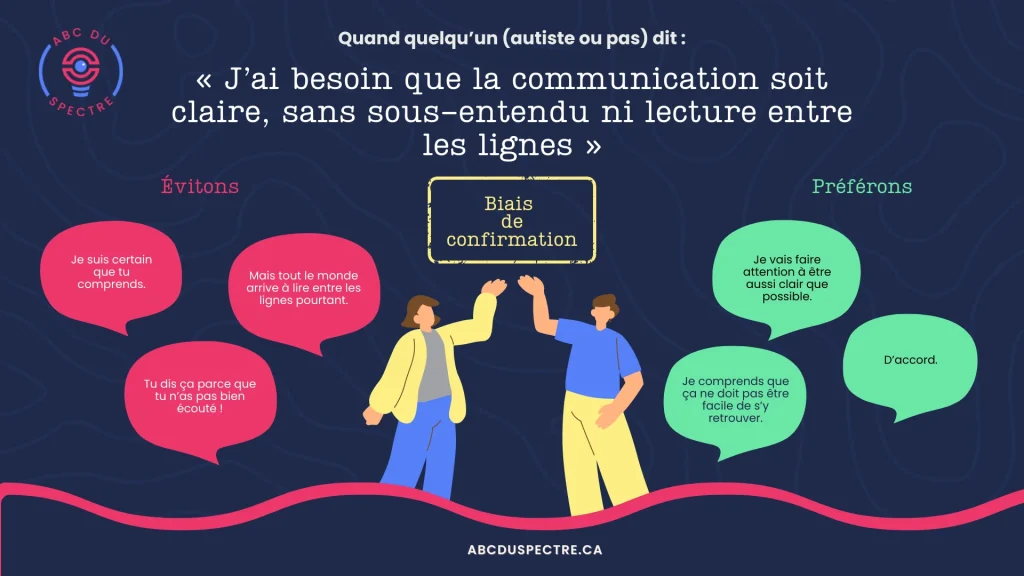

- Ce biais cognitif se manifeste lorsque nous avons tendance à ne rechercher et nous souvenir que des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Cela nous amene à ignorer des preuves contraires et à nous concentrer sur les exemples qui soutiennent nos croyances préexistantes.

- Par exemple, une personne convaincue que l’autisme est lié à une déficience intellectuelle pourrait dire à une autiste : « Impossible, tu as de bonnes capacités intellectuelles ». Au lieu de remettre en question nos connaissances, nous balayons ce qui ne nous plait pas d’un revers de la main.

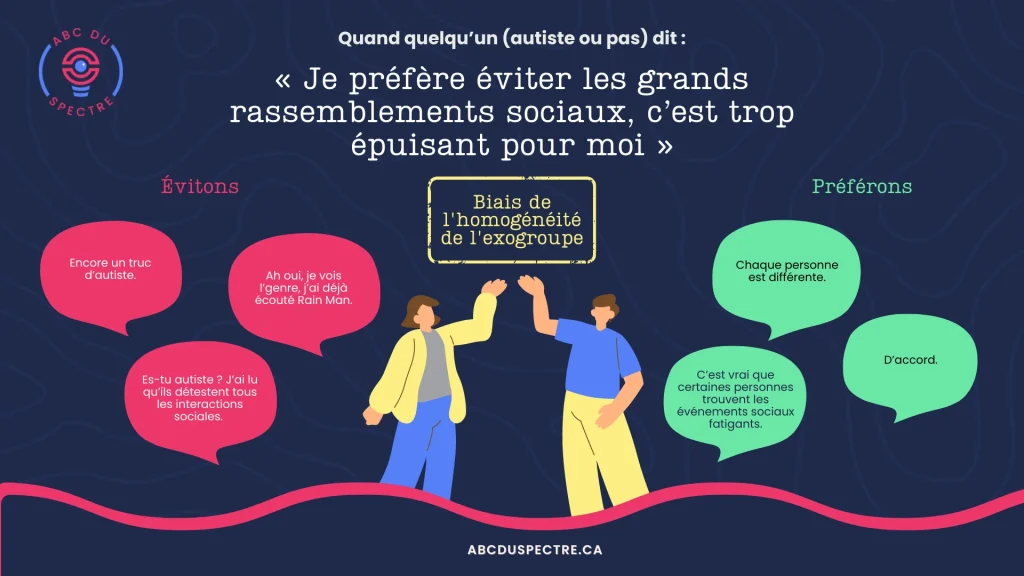

- Ce biais cognitif nous pousse à voir les membres d’un groupe extérieur comme plus homogènes qu’ils ne le sont, tandis que nous percevons notre propre groupe comme plus diversifié. Ainsi, un québécois pourrait penser que « les gens du reste du Canada sont tous pareils » alors que « les québécois sont très différents entre eux ». Ce biais peut mener à des stéréotypes simplistes et à une compréhension limitée des autres groupes.

- Par exemple, une personne neurotypique pourrait dire « Tous les autistes sont les mêmes ». C’est aussi faux que de dire « Tous les neurotypiques sont les mêmes ».

A pour autisme - Comprendre les bases

L’autisme est une condition neurodéveloppementale, non une mode, une maladie ou un effet secondaire de vaccin.

Ce qu'est l'autisme

Ce qu'est l'autisme

L’origine de l’autisme ou trouble de spectre de l’autisme (les deux font références à la même chose) est principalement génétique, neurobiologique et environnementale. Selon l’ouvrage référence de la psychiatrie, le DSM-5, il se caractérise par « des déficits persistants de la communication et des interactions sociales », ainsi que par « des comportements, des activités et des intérêts restreints ou répétitifs ». Handicap, trouble, condition ou différence neurologique, les avis divergent sur la question, aussi bien au sein de la communauté autiste que scientifique. Je présente mon humble perspective plus bas, dans la section C.

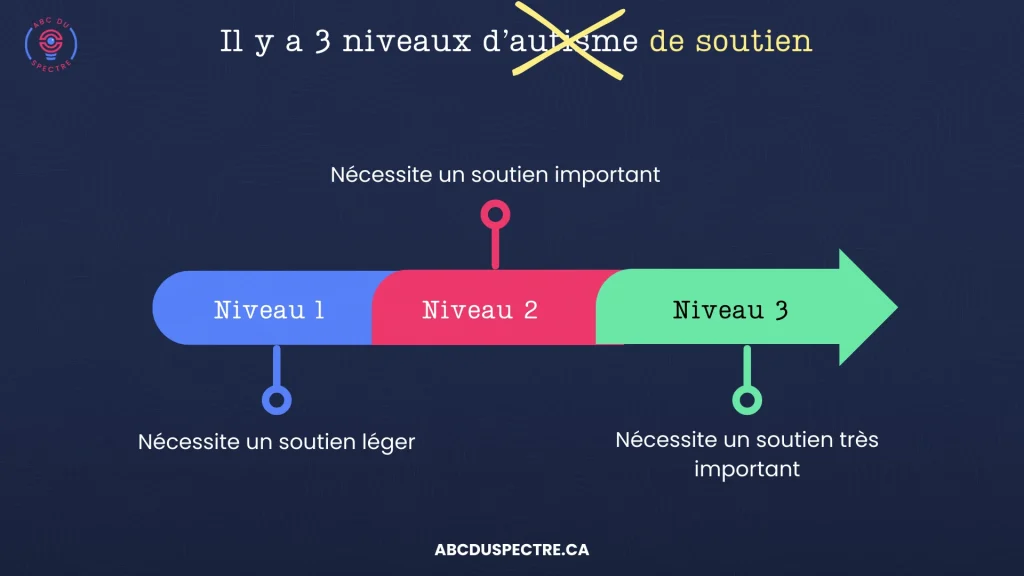

Étymologiquement, le mot autisme vient du grec autos et signifie « seul ». Le terme « spectre » souligne la diversité des profils autistiques, allant de personnes nécessitant beaucoup de soutien à celles plus autonomes.

Ces chiffres sont certainement sous-estimés, car de nombreuses personnes passent sous le radar du diagnostic ou sont mal diagnostiquées, particulièrement les femmes et les noirs. À cela s’ajoute le fait que la recherche scientifique s’est longtemps concentrée sur les garçons et sur une évaluation « masculino-centrée ». Nous savons à présent que l’autisme se présente parfois différemment chez les femmes.

Parmi les autres particularités ou troubles associés, il y a la déficience intellectuelle, le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, l’anxiété et les troubles du sommeil. Ces éléments peuvent compliquer le diagnostic et la prise en charge, mais leur identification permet une meilleure compréhension et un soutien plus adapté.

Concernant l’espérance de vie, une étude récente au Royaume-Uni révèle que les personnes autistes sans déficience intellectuelle vivent en moyenne 6 ans de moins que la population générale, tandis que celles avec déficience intellectuelle perdent jusqu’à 15 ans d’espérance de vie. Les chercheurs estiment que la statistique souvent citée d’une réduction de 16 ans est surestimée, en raison d’un sous-diagnostic important, notamment chez les adultes avec moins de besoins de soutien. L’étude met en évidence la nécessité d’améliorer l’accès aux soins et le soutien pour réduire ces inégalités.

À noter que les chiffres peuvent varier d’une étude à l’autre, en fonction des échantillons, des méthodologies ou de la période étudiée. La recherche scientifique évolue, tout comme notre compréhension de l’humain !

Critères diagnostiques

Critères diagnostiques de l'autisme

Seules des personnes professionnelles de santé habilitées peuvent poser un diagnostic, après une batterie de tests comprenant généralement entrevues et questionnaires.

Les critères diagnostiques de l’autisme sont divisés en deux grandes catégories.

Dans cette catégorie, le diagnostic inclut obligatoirement des difficultés dans les trois aspects suivants, illustrés par des questions pouvant servir au diagnostic :

Les difficultés peuvent inclure, par exemple, l’engagement ou le maintien de conversations fluides, le partage des émotions ou des intérêts avec les autres, ou l’initiation et la réponse appropriée aux interactions sociales.

« Je remarque souvent que je ne sais pas comment maintenir une conversation » (Q26 du AQ).

Les difficultés peuvent inclure, par exemple, la combinaison des mots avec des expressions faciales, des anomalies dans le contact visuel ou le langage corporel, des problèmes pour comprendre les gestes des autres, ou l’absence d’expressions faciales.

« Je n’arrive pas à savoir si quelqu’un s’intéresse à ce que je dis ou s’il s’ennuie » (Q44 du RAADS-R).

Les difficultés peuvent inclure, par exemple, l’adaptation du comportement selon le contexte social, la création d’amitiés, ou une maladresse sur la façon d’interagir avec les autres.

« J’ai besoin du soutien d’autres personnes pour socialiser » (Q10 du CAT-Q).

Dans cette catégorie, le diagnostic doit inclure au moins deux des éléments suivants, illustrés par des questions :

Les mouvements peuvent inclure, par exemple, des claquements de doigts, des mouvements rotatifs, ou la répétition de mots ou de phrases.

« Je fais certaines choses avec mes mains de façon répétitive (comme battre des mains, faire tournoyer des bâtons ou des ficelles, agiter des objets devant mes yeux) » (Q51 du RAADS-R ).

Les difficultés peuvent inclure, par exemple, un malaise face aux changements, un attachement rigide à des rituels précis, ou une forte réaction à toute modification dans les habitudes quotidiennes.

« J’aime que les choses soient exactement les mêmes jour après jour et même de petits changements dans mes routines me contrarient. » (Q63 du RAADS-R).

Les intérêts peuvent inclure, par exemple, une fascination intense et persistante pour certains objets ou sujets spécifiques, souvent à un degré inhabituel ou disproportionné par rapport à leur fonction ou leur utilité.

« J’ai tendance à avoir des centres d’intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m’y consacrer » (Q16 du QA).

Les réactions peuvent inclure, par exemple, une sensibilité excessive ou réduite aux stimuli sensoriels, tels que la lumière, les sons, les textures, ou encore un intérêt inhabituel pour certaines sensations comme le toucher, les odeurs ou les mouvements.

« Parfois je dois me couvrir les oreilles pour bloquer des bruits douloureux (comme des aspirateurs ou des gens qui parlent trop ou trop fort) » (Q57 du RAADS-R).

Il est essentiel de démontrer que les symptômes sont présents dès l’enfance, qu’ils affectent considérablement la vie de l’individu et qu’ils ne s’expliquent pas par une autre condition.

Un seul symptôme ne suffit pas pour un diagnostic d’autisme. C’est l’ensemble des critères qui permet de poser ce diagnostic.

L'autisme en métaphore

L'autisme en métaphore : deux kits de survie différents

Imaginez un monde où chaque nourrisson, dès sa naissance, reçoit un kit de survie. Ce kit inclut un manuel d’instructions qui sert de guide pour comprendre comment interagir avec les autres, décoder les émotions et naviguer dans le monde social, un stade de développement à la fois. Il inclut également une trousse sensorielle pour bien gérer les cinq sens (les sons, les odeurs, etc.).

Pour une personne neurotypique (au fonctionnement se situant « dans la norme »), son kit, NeuroT, inclut un manuel d’instructions clair, bien structuré, presque comme un GPS fiable qui indique la route à suivre. Ce n’est pas que la vie sera sans obstacles, mais les directions sont là : des règles et des balises pour comprendre comment lire les visages, détecter les non-dits, et gérer les changements dans la routine. Par exemple, dans le chapitre sur les interactions sociales, il y a une astuce bien connue : parfois, il faut dire le contraire de ce que l’on pense pour maintenir la paix. Si quelqu’un demande : « Tu aimes ma coupe de cheveux ? », même si la coiffure est loin de ses attentes, la réponse conseillée serait : « Oui, elle te va bien. » Avec le temps et l’expérience, la personne apprend à se débrouiller sans consulter le manuel à chaque instant. Les chapitres deviennent instinctifs, presque naturels, et le manuel finit par être rangé, presque oublié. La trousse sensorielle, quant à elle, fonctionne un peu comme une paire de lunettes qui ajuste automatiquement les sons, les lumières et les textures pour que tout soit supportable et agréable.

Maintenant, imaginez un autre type de kit de survie. Celui que reçoit une personne autiste. Parfois, il est évident au premier coup d’œil que ce kit, NeuroA, est différent : l’emballage est atypique. Mais d’autres fois, cela ne se voit pas en surface. À l’intérieur du manuel, les instructions sont parfois floues, parfois différentes, et certaines pages lui sont propres. C’est un peu comme si il appartenait à un autre monde, avec ses propres règles, incompréhensibles aux yeux des neurotypiques. Dans le chapitre sur les interactions sociales, par exemple, l’accent est mis sur la logique, et l’honnêteté est la règle d’or, même si cela peut surprendre ou déranger les autres. Une question posée signifie qu’une réponse sincère est attendue. Si une coiffure est ratée et qu’une personne vous demande votre avis, il est important de lui dire la vérité pour éviter que la personne ne refasse la même erreur. C’est du bon sens ! D’ailleurs, peu de techniques sont disponibles pour apprendre à faire semblant. La personne utilisant ce manuel sera souvent reprise, corrigée, voire mise de côté. Une façon de lui dire : « Retourne lire le manuel ». Quant au kit sensoriel, il est également différent. Il ne filtre pas toujours les sons trop forts, les lumières trop vives ou certaines textures, laissant la personne submergée par des stimuli imprévisibles. Le problème est que la vie sociale est organisée autour du kit NeuroT.

Pendant 39 ans, j’ai navigué avec ce kit de survie NeuroA sans savoir qu’il était différent. C’était comme essayer de suivre une carte de Québec pour se déplacer dans les rues de Montréal, sans savoir que j’avais la « mauvaise » carte en main. On m’a souvent fait comprendre que je n’arrivais pas à m’adapter correctement, que j’étais bizarre ou que je devais faire plus d’efforts. Puis un jour, tout est devenu plus clair. Je n’étais pas défectueuse. Mon kit était simplement différent.

Mais encore ? Plus concrètement

Les traits autistes peuvent parfois être camouflés

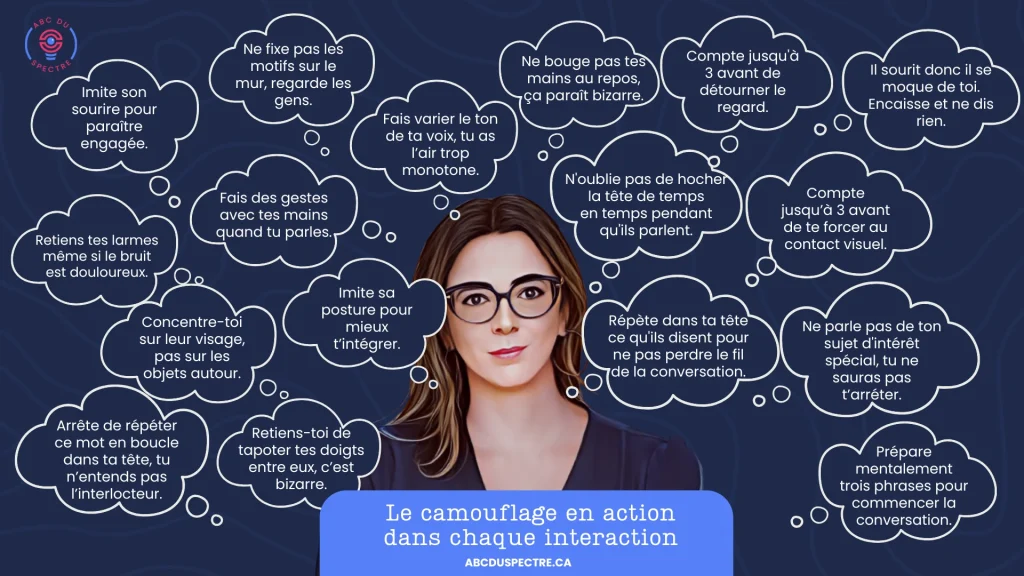

Les traits autistes peuvent parfois être camouflés

Le camouflage social est une stratégie d’adaptation souvent inconsciente, une sorte d’instinct de survie. Certains autistes le développent pour se conformer aux attentes sociales. Tous les humains font du camouflage social dans une certaine mesure, mais celui des autistes est plus spécifique et souvent plus intense. Ce camouflage n’est pas sans coût : il est épuisant et peut avoir des conséquences significatives sur la santé mentale et le bien-être général de l’autiste, telles que l’épuisement émotionnel, une perte du sens de soi et une augmentation de l’anxiété.

Pour en apprendre plus sur l'autisme

Autisme 1•2•3 veut fournir de l’information simplifiée, avec la possibilité d’aller plus loin si on le désire

Le site de la Fédération québécoise de l’autisme rassemble des outils pour les autistes, leurs proches et les professionnels.

Sur le spectre est un magazine québécois de vulgarisation en autisme.

B pour besoins spécifiques - vivre sur le spectre de l'autisme

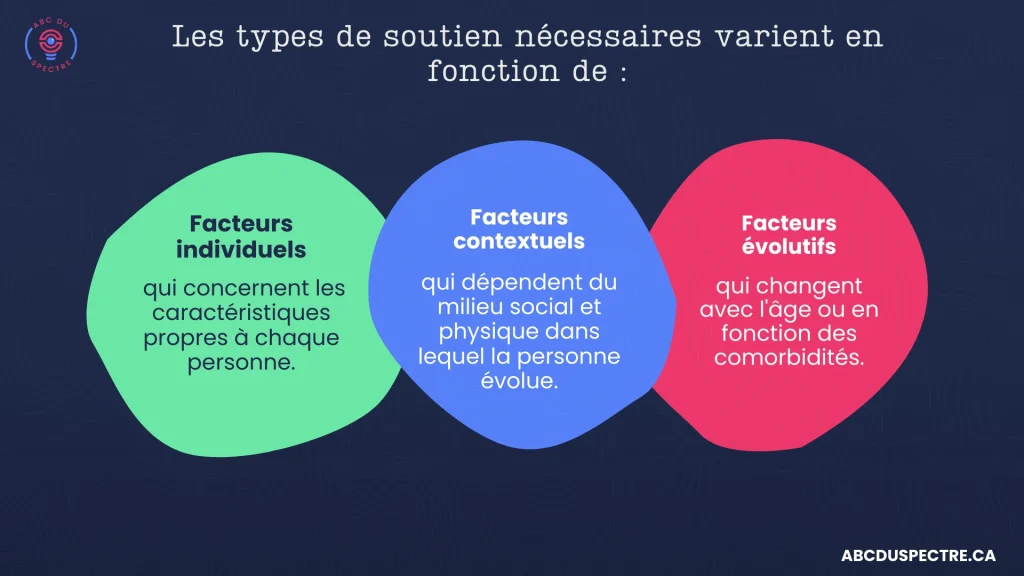

Tout le monde a des besoins essentiels pour s’épanouir et se développer pleinement. Pour les personnes autistes, ces besoins prennent une forme spécifique, reflétant leurs particularités neurologiques et les défis posés par des environnements souvent inadaptés.

De mon point de vue, une meilleure compréhension de l’autisme par l’entourage, combinée à des mesures de prise en charge adaptées, peut transformer le quotidien des personnes autistes en leur permettant de s’épanouir dans un environnement inclusif. Faites défiler le carrousel pour en apprendre plus !

- Adaptation de l’environnement : Accès à un espace de travail individuel avec des cloisons pour réduire les stimulus visuels et sonores en classe.

- Soutien à la communication et aux interactions sociales : Utilisation de supports visuels pour expliciter les règles sociales implicites de la classe.

- Régulation émotionnelle et sensorielle : Mise à disposition d’un « coin calme » dans la classe pour se ressourcer après des activités de groupe intenses.

- Adaptation de l’environnement : Possibilité de travailler dans un bureau fermé ou de porter un casque antibruit pour limiter les distractions sonores.

- Soutien à la communication et aux interactions sociales : Formation des collègues sur les particularités de communication des personnes autistes pour faciliter les interactions.

- Régulation émotionnelle et sensorielle : Flexibilité dans l’horaire permettant des pauses régulières pour gérer la fatigue émotionnelle.

- Adaptation de l’environnement : Remplacement des lumières néons de l’épicerie par des lumières tamisées.

- Soutien à la communication et aux interactions sociales : Participation à des groupes de socialisation structurés autour d’intérêts spécifiques (ex: club de lecture, association) pour faciliter les interactions sociales.

- Régulation émotionnelle et sensorielle : Encouragement à utiliser des « fidgets » ou autres objets sensoriels pour gérer le stress dans des situations sociales complexes.

Pour aider les personnes autistes dans leur intégration

L’inclusion des enfants autistes à l’école

Des ressources concrètes pour instaurer une culture d’entreprise inclusive

Un guide pour Faciliter la communication neuromixte en milieu de travail

C pour communauté - interagir avec les autistes et les soutenir

Les autistes sont peut-être davantage solitaires mais, souvent, la solitude vient des difficultés à naviguer dans un monde qui n’est pas fait pour nous. Voici quelques éléments clés à considérer.

Réagir au diagnostic d'une personne autiste avec empathie

Recevoir un diagnostic peut être difficile pour la personne autiste, particulièrement lorsqu’il est tardif.

Pour cette personne, cela peut venir avec une série de deuils à faire : le deuil de connaitre un jour le sentiment de « normalité », le deuil des années perdues, le deuil des relations passées mal comprises, entre autres. Cela vient aussi parfois avec une exacerbation des traits autistiques. En effet, le diagnostic peut mener à une prise de conscience de toutes les stratégies de camouflage mises en place inconsciemment au fil des années. Il peut alors devenir difficile de maintenir ce camouflage, avec la même intensité.

Cette difficulté soudaine à cacher ses traits autistiques s’explique par plusieurs facteurs :

– L’épuisement émotionnel après des années de répression des comportements naturels.

– La prise de conscience progressive de l’étendue des difficultés.

– Le refus plus ou moins volontaire de poursuivre le camouflage une fois qu’il est « démasqué ».

En comprenant les défis associés au diagnostic, l’entourage peut mieux soutenir la personne autiste dans son processus d’acceptation et d’affirmation de soi. Il est important d’éviter les remarques comme « Tu as l’air plus autiste qu’avant » ou « Tu peux te forcer comme tu le faisais avant ». Le « démasquage » peut impliquer des changements dans son comportement ou sa façon d’interagir, qui peuvent surprendre son entourage. Il est essentiel de respecter ce processus et d’adapter ses attentes en conséquence.

Développez les bons réflexes lorsqu'une personne vous partage son diagnostic

- Posez des questions bienveillantes (ex. « Comment te sens-tu depuis que tu le sais ? »)

- Écoutez le parcours de la personne vers le diagnostic. (ex. Veux-tu me raconter ce qui t'a amené à consulter ?)

- Ne minimisez pas l'impact (ex. évitez « On est tous différents »)

- Ne remettez pas en question le diagnostic (ex. « toi, impossible », « tu as l'air normal pourtant »)

- Évitez les comparaisons avec d'autres personnes autistes que vous connaissez

- Offrez votre soutien sans imposer vos propres attentes ou solutions

Selon moi, pour que toutes les personnes — autistes et neurotypiques — puissent contribuer pleinement à la société, elles doivent trouver une place. Cela passe beaucoup par l’environnement mais aussi par nos relations aux autres. Faites défiler le carrousel pour en apprendre plus !

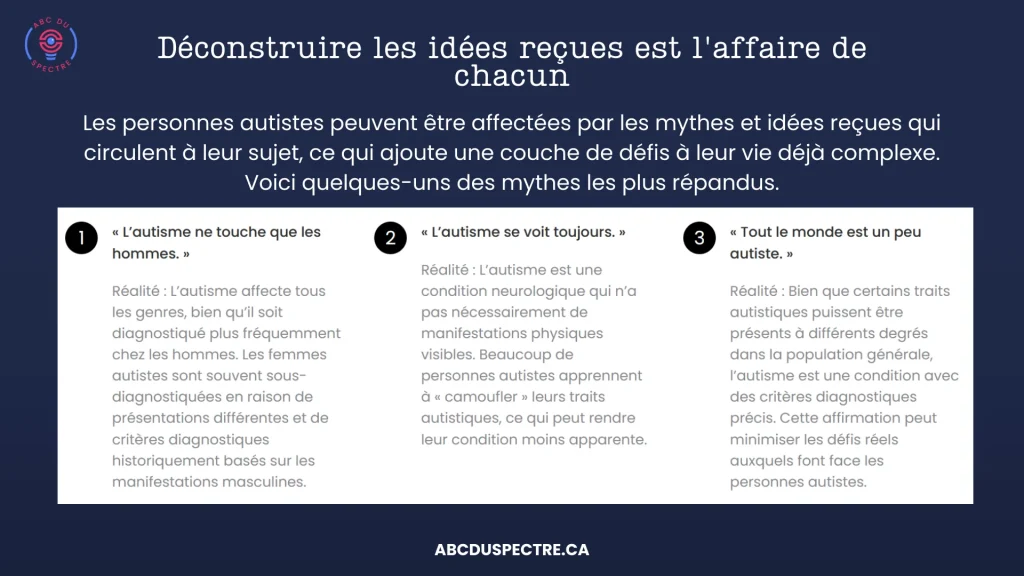

Trouver sa place : au coeur de l'appartenance à une communauté

Au cœur de nos interactions sociales circulent des idées reçues qui influencent nos jugements : « Une personne qui ne regarde pas dans les yeux cache forcément quelque chose », « Si quelqu’un ne montre pas ses émotions, c’est qu’il n’en ressent pas », ou encore « Un autiste ne pourra pas faire des études ». Ces préjugés, souvent inconscients, façonnent notre perception de la diversité humaine. Cette vision se reflète également dans le vocabulaire choisi pour décrire l’autisme. Par exemple, certains termes cliniques comme « intérêts restreints » ou « mouvements stéréotypés anormaux » pourraient être remplacés par des expressions plus descriptives comme « intérêts spécifiques », ou « mouvements visant à gérer la surcharge sensorielle ». Les termes utilisés quotidiennement, issus d’un discours clinique, véhiculent une idée implicite : celle que les comportements autistiques ne sont que des anomalies à corriger plutôt que des expressions naturelles d’une autre forme de fonctionnement neurologique.

Les jugements s’infiltrent également dans l’esprit des personnes autistes elles-mêmes. Des pensées comme « Ma communication n’est pas assez bonne », « Je dois me battre jusqu’à l’épuisement pour surmonter mes défis », ou encore « Je suis un poids pour les autres » sont des reflets de cette pression sociale à se conformer à une norme neurotypique. Ces pensées peuvent être profondément aliénantes, créant un fossé entre la manière dont les personnes autistes vivent leur réalité au sein de leurs communautés et les attentes qui leur sont imposées.

Ces exemples suggèrent que l’humain en général est imprégné d’une perspective « neurotypico-centrée », où le fonctionnement neurotypique est implicitement perçu comme la seule norme idéale à atteindre.

Deux ans après le diagnostic, je vois l’autisme comme une condition et non un trouble, terme particulièrement stigmatisant dans le domaine de la culture. En effet, en littérature, il signifie, entre autres, « État de ce qui cesse d’être en ordre » ou « Perte de la lucidité ; état anormal et pénible d’agitation, d’angoisse ». La « condition » renvoie quant à elle à « une manière d’être ». Je vois l’autisme comme une condition pouvant être handicapante du fait des particularités fonctionnelles associées. Par exemple, l’écholalie ou une pensée rigide de type « noir blanc » peuvent être épuisants à gérer pour la personne elle-même, même dans un environnement bienveillant. Cependant, ces particularités sont souvent amplifiées par des obstacles extérieurs, comme des attentes implicites ou des environnements sensoriellement « agressifs ». Le handicap résulte donc à la fois de défis internes propres à la condition et d’interactions avec un environnement inadéquat. Bien que handicapante, cette condition peut aussi venir avec des forces (par ex. capacité d’analyse approfondie, loyauté, pensée originale). Handicap ne veut pas dire « être systématiquement incapable ». Handicap peut vouloir dire « être capable différemment ». Cette interprétation de l’autisme est bien personnelle et reflète mon vécu ; elle ne prétend pas être universelle.

Dans un esprit de dialogue et d’ouverture réciproque, au lieu de vouloir à tout prix corriger le fonctionnement des autistes, nous pourrions privilégier les stratégies d’adaptation et des efforts conscients pour une meilleure compréhension de l’autre. Chacun de nous, autistes et non-autistes, pourrait faire son possible pour essayer de comprendre ce qui est écrit dans le kit de survie de l’autre. En élargissant notre cadre de référence, en prêtant attention à nos biais inconscients, en adaptant nos attentes et nos environnements, nous pourrions contribuer à ce que chacun trouve sa place dans la communauté.

Pour contribuer à un monde plus inclusif

Campagnes de la Fédération québécoise de l’autisme

Ressources et formations en neurodiversité pour organisations

Donnez-moi votre avis sur ce site en complétant ce court sondage

J’espère que vous avez trouvé cette page utile ! Si c’est le cas, merci de la partager à votre entourage. Cela m’encouragera à atteindre mon objectif de 1000 personnes sensibilisées. Vous pouvez également compléter ce court questionnaire.

Je suis intéressée à collaborer sur des projets de recherche visant à améliorer le bien-être des autistes et à faciliter l’annonce de leur diagnostic à leurs proches. Je pense que des outils comme celui-ci pourraient les aider.

Je suis également intéressée à échanger avec des personnes sur le spectre et travaillant dans le domaine académique québécois.

Je remercie chaleureusement Valérie Courschene et Alexia Ostrolenk pour leur relecture et conseils. Le résultat final n’engage que moi.